Es gibt Menschen, da staunt man einfach, was sie in der kurzen Spanne eines einzigen Lebens alles schaffen. Und man gratuliert: Max Liedtke ist heute 90 Jahre geworden, der Gründer unseres Museums und der Schulgeschichtlichen Sammlung. Wir freuen uns sehr.

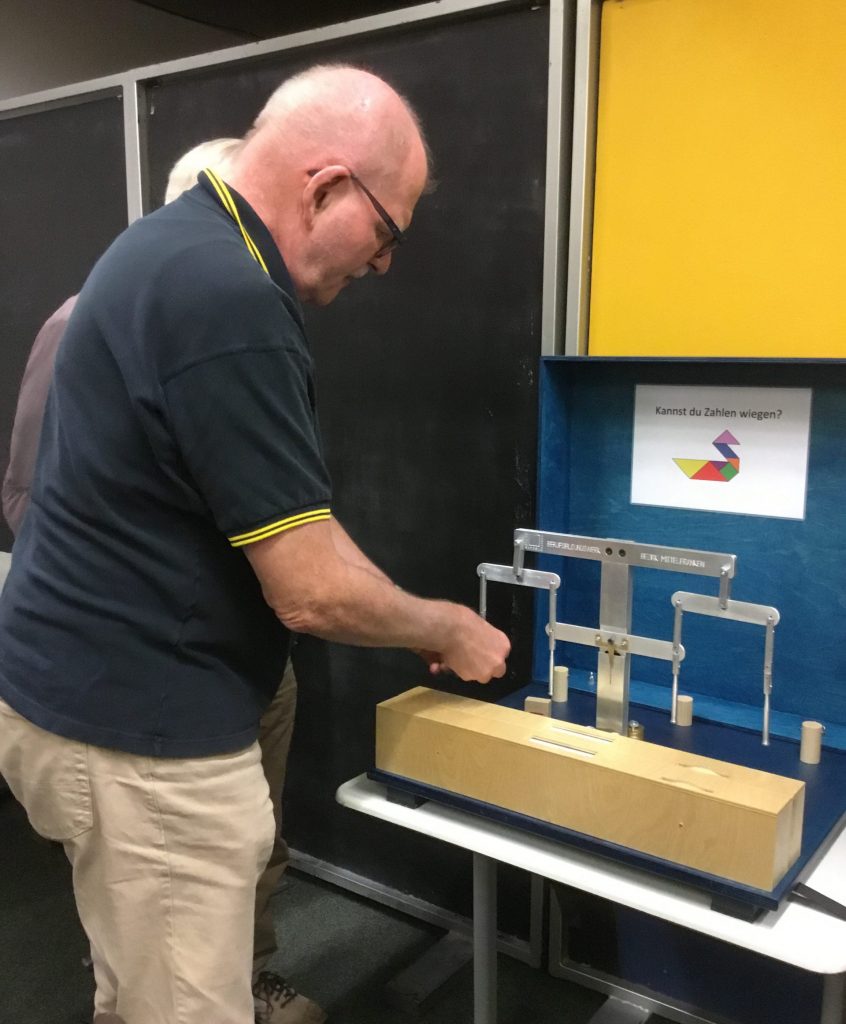

Eine Gratulation in 8 Objekten. (mehr erfahren)

1931. Was für ein Jahr …

Vielleicht kein idealer Zeitpunkt um auf die Welt zu kommen.

Wohl für niemanden 1931.

Überleben

Die Diktatur und den Krieg überleben.

Bei Kriegsende ist Max Liedtke 14 Jahre alt.

Chance

Max Liedtke besucht das Gymnasium in Düsseldorf 1941 bis 1951:

Lernen, weiter blicken, Neues entdecken, Unbekanntes erforschen.

Wissensdrang

Als 20jähriger beginnt er das Studium. Mit 39 ist er Professor.

Seine Leidenschaft: Evolutionsbiolgie und Erziehungswissenschaften.

Freude

Seit 1970 forscht, lehrt und publiziert Max Liedtke. Nebenher gründet und leitet er zwei Schulmuseen und eine bedeutende Sammlung, engagiert sich in Verbänden und Gremien. Dahinter steckt enorme Energie aber eben auch große Freude an Themen und Menschen.

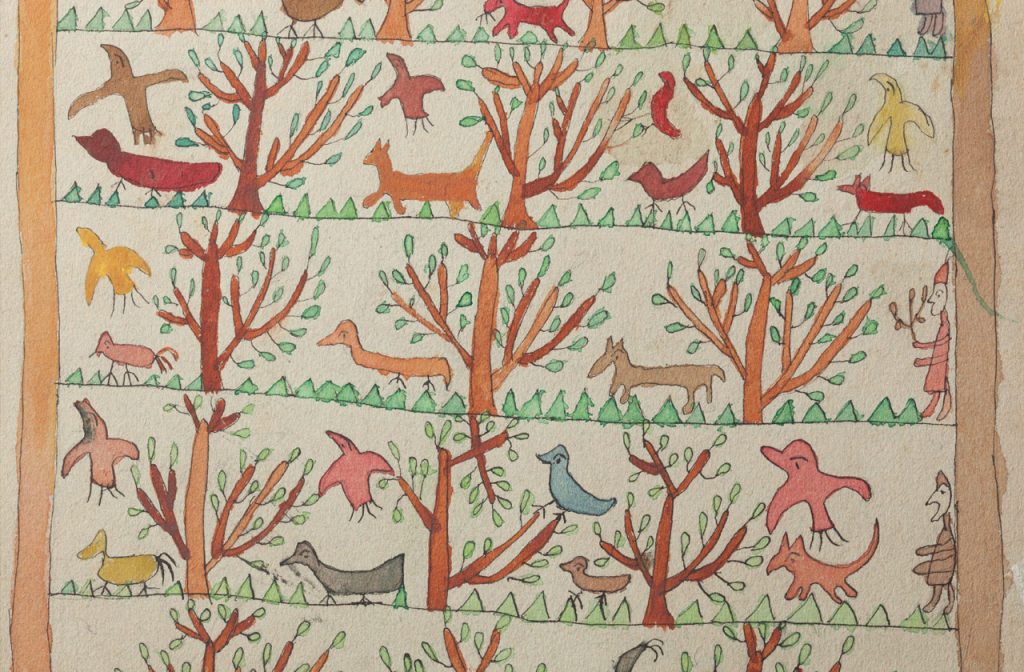

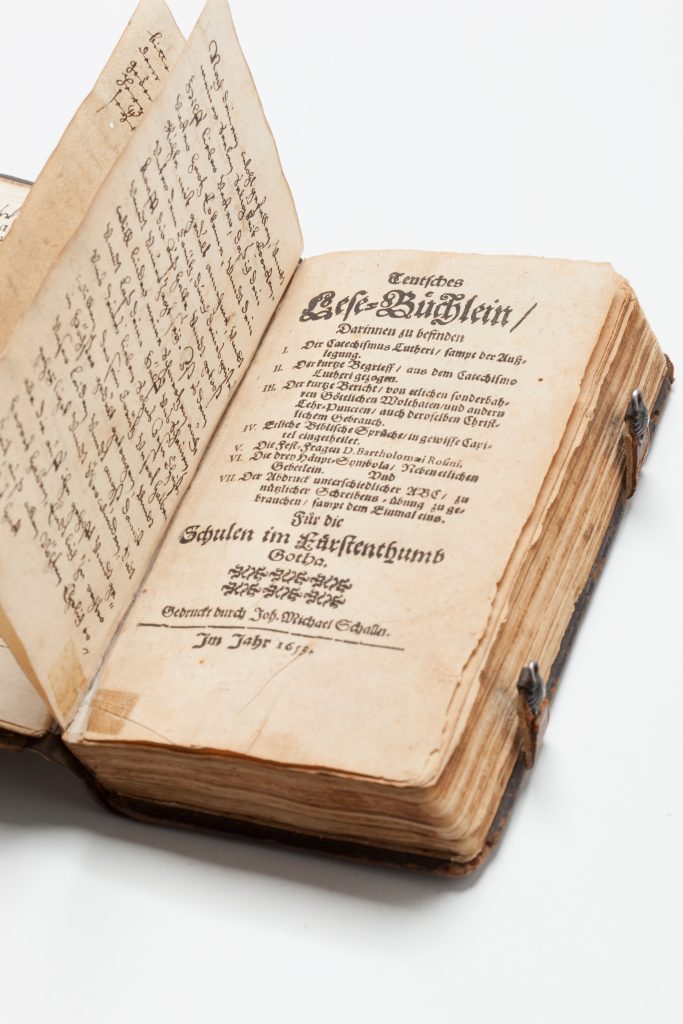

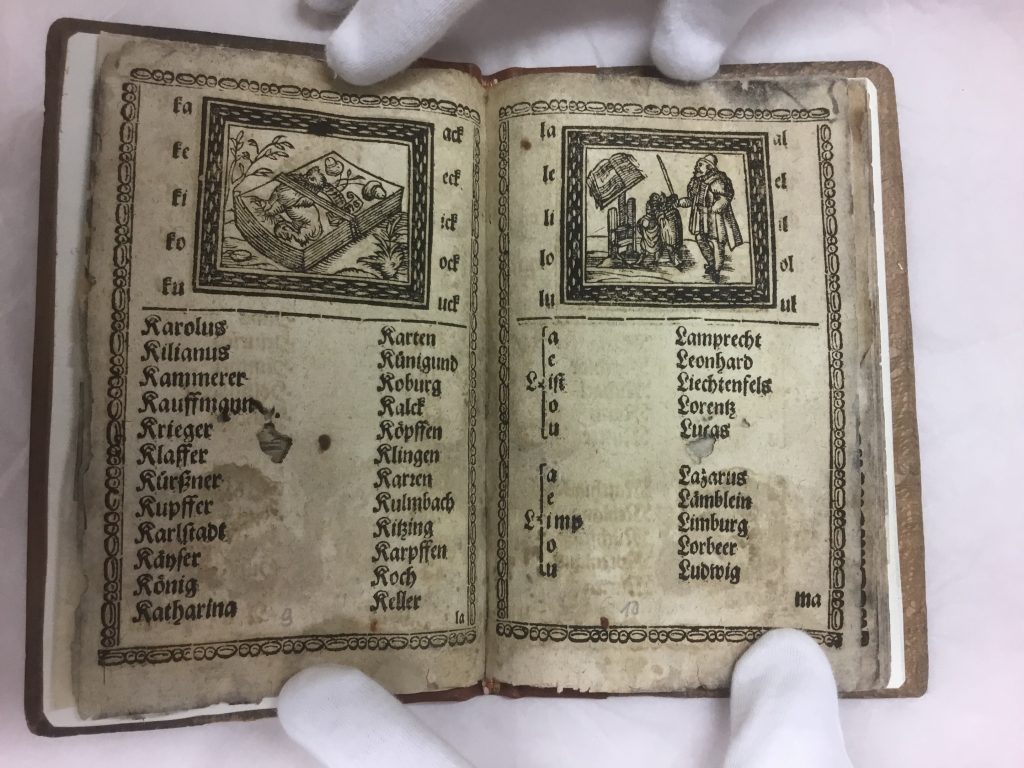

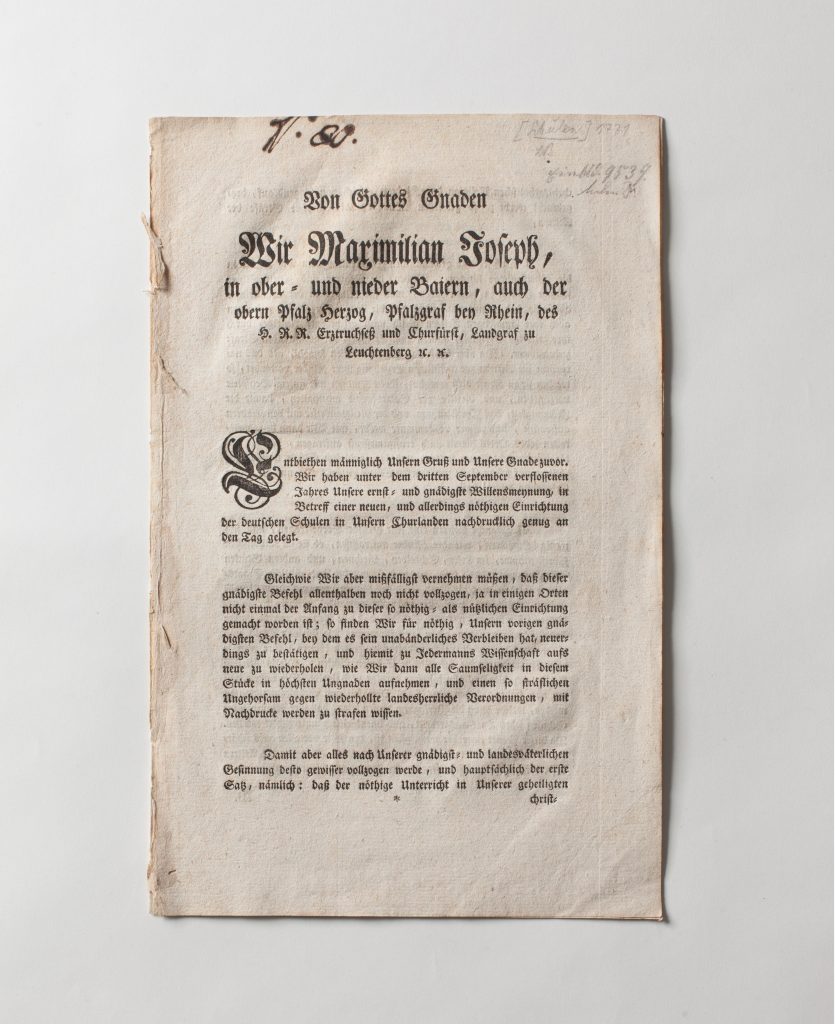

Gespür

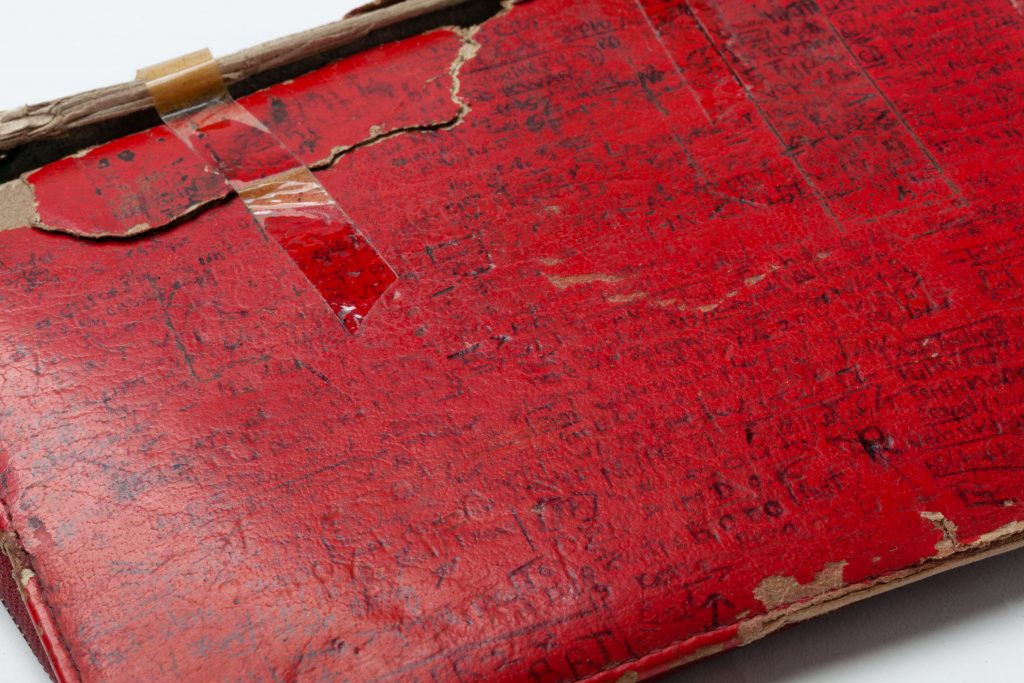

Gegen den Trend – die Schulen entsorgen ihre Geschichte damals deutschlandweit – sammelt Max Liedtke seit Mitte der 1970er Jahre schulhistorische Objekte – und zwar systematisch und im großen Stil. Damit bewahrt er unersetzbare Zeugnisse menschlicher Kultur und Bildung. Und er setzt einen Trend: Schulhistorische Alltagsgegenstände werden in ihrem Wert für wissenschaftliche Forschung, Museen und Medien erkannt.

Gemeinsam

Wissenschaftliche Forschung, die Arbeit an der Universität aber auch im Museum leben von Zusammenarbeit, gemeinsamen Ideen und Interessen, gemeinsamer Begeisterung. Max Liedtke lebt diese Erfahrung.

Herz

Den Windsbacher Knabenchor fördern, sich im Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband engagieren, musizieren für demenzerkrankte Senior:innen. Max Liedtke war nie nur Wissenschaftler, ihm war beides wichtig:

Verstand und Herz.